El término «transgénero» (o «trans») se refiere a las personas cuya identificación y expresión de género son diferentes de las que generalmente se relacionan con el sexo.

Hablar de identidades de género no es exclusivo de nuestra época ni de la sociedad occidental, pero ¿En qué medida y hasta que punto lo podemos considerar un fenómeno universal?

En Samoa, los fa’afafine, que nacen varones pero tienen expresiones de género femenino (aspecto físico, actitud, lenguaje, etc.), son criados tradicionalmente como mujeres. Se llaman fakaleiti en Tonga, fakafafine en Wallis y Futuna, rae rae en Polinesia. Con importantes variaciones, en las faldas del Vesubio, en Italia, la ciudad de Nápoles perpetúa la tradición de sus femminielli. Costa de Marfil, Birmania, Tailandia, Japón e India han integrado culturalmente lo que la ciencia llama «disforia de género».

Geográfica e históricamente presentes, ¿reflejan estas categorías la universalidad del fenómeno que creemos que se está democratizando en la actualidad en los países? Mélanie Gourarier, antropóloga e investigadora del CNRS, que acaba de coordinar con Michel Agier el séptimo número de la revista Monde commun de las Presses universitaires de France, nos ofrece algunas respuestas esclarecedoras.

¿Debemos ceder a la tentación de comparar la transidentidad que recorre actualmente nuestra sociedad con las de países y culturas más tradicionales?

Mélanie Gourarier: Debemos tener cuidado de no ser etnocéntricos. En otras palabras, no debemos imponer las categorías producidas por los centros a las formas de hacer las cosas en otros espacios. Lo que hoy consideramos como transidentidad no es lo mismo que ayer. La propia terminología forma parte de una historia de lucha de las personas trans para autodefinirse y distinguirse de las categorías asignadas por la profesión médica, entre otras.

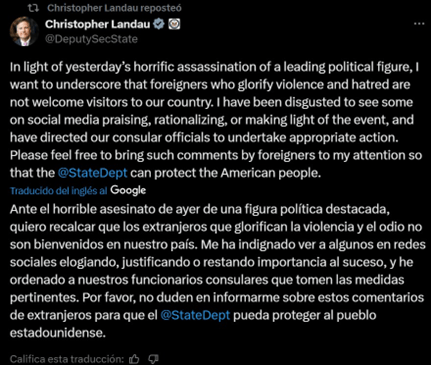

JUCHITÁN, MÉXICO – 18 DE NOVIEMBRE: Un «muxe» mexicano se maquilla mientras se prepara para la fiesta nocturna durante el Festival de los Muxes el 18 de noviembre de 2018 en Juchitán, México. (Foto de Jan Sochor/Getty Images)

» data-image-caption=»

JUCHITÁN, MÉXICO – 18 DE NOVIEMBRE: Un «muxe» mexicano se maquilla mientras se prepara para la fiesta nocturna durante el Festival de los Muxes el 18 de noviembre de 2018 en Juchitán, México. La sociedad indígena zapoteca divide tradicionalmente a las personas en tres géneros: masculino, femenino y muxes. El tercer género (muxes) representa a quienes se identifican de manera diferente a como fueron asignados al nacer. Aunque el sistema de tres géneros tiene su origen en la cultura indígena prehispánica, el fenómeno de los muxes que se visten públicamente como mujeres comenzó en la década de 1950 y ha ido ganando popularidad hasta la actualidad. (Foto de Jan Sochor/Getty Images)

» data-medium-file=»https://i0.wp.com/www.notaantropologica.com/wp-content/uploads/2022/08/gettyimages-1170769218-612×612-1-e1661037874857.jpg?fit=300%2C169&ssl=1″ data-large-file=»https://i0.wp.com/www.notaantropologica.com/wp-content/uploads/2022/08/gettyimages-1170769218-612×612-1-e1661037874857.jpg?fit=612%2C344&ssl=1″ width=»612″ height=»344″ src=»https://i0.wp.com/www.notaantropologica.com/wp-content/uploads/2022/08/gettyimages-1170769218-612×612-1-e1661037874857.jpg?resize=612%2C344&ssl=1″ alt class=»wp-image-9100″ srcset=»https://i0.wp.com/www.notaantropologica.com/wp-content/uploads/2022/08/gettyimages-1170769218-612×612-1-e1661037874857.jpg?w=612&ssl=1 612w, https://i0.wp.com/www.notaantropologica.com/wp-content/uploads/2022/08/gettyimages-1170769218-612×612-1-e1661037874857.jpg?resize=300%2C169&ssl=1 300w» sizes=»(max-width: 612px) 100vw, 612px» data-recalc-dims=»1″>

Por lo tanto, es difícil hablar de «trans-identidades» para todas las sociedades, porque estas categorías, en otros espacios y contextos sociales, no existen necesariamente como tales. En Europa y Norteamérica, la forma de pensar y vivir a las personas trans se explica por la larga genealogía de la confiscación del sujeto por parte de las instituciones médicas. Sería imponer una categoría producida por Occidente a culturas que no distinguen necesariamente a este tipo de población, es decir, que no la consideran una anomalía del sistema de género a tratar, sino que la incluyen completamente. Hay ejemplos muy conocidos, como los berdaches en Irán, el rae rae en la Polinesia o el fakafafine en Wallis y Futuna.

Relacionado: ¿Qué es la teoría queer y por qué debería importarnos

Lo interesante es que en todas las sociedades existen posibilidades de no ser clasificado en un lado u otro del género, y que estas posibilidades son muy contextuales. Pueden estar vinculados a una edad de la vida, por ejemplo, en la que no es necesario categorizarlos definitivamente. Pueden relacionarse con atributos sociales, con una relación con lo sagrado, con una relación con la política, etc. También pueden estar vinculadas a contextos de crisis, sobre todo en caso de guerra, cuando los hombres escasean, o en familias en las que no hay hijos varones. Así pues, hay individuos a los que no se les asignó un género en determinadas épocas, y en muchos lugares del mundo, y que, por tanto, no fueron retransmitidos en su sociedad.

¿Qué significan estas variaciones?

Que la categoría trans, pensada como una novedad, sea relativizada. En el sentido de que lo realmente nuevo es la radicalidad de la bipolarización. Que no ha sido eficaz en todas las culturas y en todos los tiempos. Son más bien nuestra sociedad y nuestro tiempo los que producen categorías que resultan extremadamente agobiantes para los sujetos. Una vez más, no se trata de decir que las categorías de hombres y mujeres no existen en otros lugares y momentos, sino de mostrar que la forma de definir las identidades según el género es una especificidad, casi diría un «rasgo cultural» para invertir su uso habitual.

Esta bicategorización, hombres y mujeres, ¿es universal?

Es válido en todas partes, sí. La antropóloga Françoise Héritier lo ha demostrado en particular con lo que ha llamado la «valencia diferencial de los sexos». Ha destacado la persistencia de modos de pensamiento y aprehensión del mundo que producen un universo simbólico -y también material- basado en la diferencia de género. Sin embargo, la fijación, y quizás también el apego, a un sistema de género radicalmente diferenciado encarnado por los individuos es uno de los elementos que hacen único el modelo occidental.

¿Qué ha generado en la historia de Occidente esta «fijación» de género?

Yo diría que la cuestión debería invertirse: Occidente se construyó -y se distinguió- sobre un modelo de civilización que se basa en parte en la distinción y jerarquización de hombres y mujeres. Es un modelo de civilización que se ha impuesto en el mundo borrando otros modelos preexistentes. Este modelo, que puede calificarse de «colonizador», ha contribuido a la jerarquización del mundo al imponer no sólo un régimen de género, sino también un régimen sexual (la heterosexualidad): de este modo, el género y la sexualidad se han convertido en conceptos fijos, cuyos significados conllevan un uso hegemónico e impositivo.

Entonces, ¿las personas trans en Occidente serían una especie de reacción, una liberación, frente al modelo de género tan polarizado, «fijo» y «generalizado», como usted dice?

Sí, en efecto. La discriminación, la exclusión y las vulnerabilidades que se derivan de las asignaciones de identidad están en la base de las demandas de quienes están sometidos a ellas. Al congelar las identidades y las sexualidades y producir situaciones de marginalidad, Occidente ha producido una especie de condición minoritaria.

Trans: des existences frontalières, se publicó en francés en el 7º número de la revista de antropología Monde commun, coordinado por Mélanie Gourarier, Michel Agier e ilustrado por Kelsi Phung. Reproducida con permiso.

Tomado de http://Notaantrpologica.com/

Más historias

Licencia menstrual: un derecho con obstáculos

Botines de danza regional, los clásicos para el zapateado

Celebran 50 años del Cobach en Sonora, institución clave para un tercio de estudiantes