Ta Megala

Fernando Solana Olivares

1. En una taxonomía célebre, Isaiah Berlin definió dos tipos de pensamiento, de actitud intelectual y, en síntesis, de existencialidad. A partir de un fragmento del griego Arquíloco —“Muchas cosas sabe la zorra, pero el erizo sabe una sola y grande”—, Berlin caracterizó dos clases de seres humanos y sus realizaciones. La primera, los erizos, quienes según el filósofo británico poseen una visión central debido a la cual comprenden, piensan y sienten: “un único principio universal, organizador, que por sí solo da significado a todo lo que son y dicen”. La segunda, los zorros, quienes persiguen muchos fines que pueden ser inconexos y aun contradictorios, sus vidas y acciones son centrífugas, su pensamiento ocupa muchos planos a la vez, aprehenden la esencia de múltiples experiencias y objetos por lo que tienen de propio, sin pretender reducir esa esencia “en una única visión interna, inmutable, globalizadora”.

Como en la vida, donde no se encuentran talantes puros, en la caracterología de Berlin tampoco existen zorras absolutamente zorras o erizos del todo erizos. Pero la clasificación describe dos formas del aliento vital, dos modos de estar en el mundo y dos temperamentos para habitarlo.

2. El imperio perdido de José María Pérez Gay corresponde a la multiplicidad de los zorros y poco tiene que ver con el empeño unidimensional, obcecado, de los erizos: no obedece a un sistema cerrado, no pone en práctica un único modelo de aproximación crítica a sus temas, tampoco ha sido escrito desde una visión inalterable.

En lugar de ello, la fatalidad organizada que recorre El imperio —galería de destinos y voluntades, estampas superpuestas y a la vez intercambiables, redes abiertas como el horizonte e igual cerradas en un punto— ha sido construida con el mismo mecanismo al que recurren la evocación y el sueño, que no es otra cosa más que la cara nocturna del recuerdo. El tiempo es lineal cuando sucede pero no cuando se registra. La memoria —arqueología del tiempo— reacomoda hilos que en su momento parecieron solitarios, aislados, y los entrelaza hasta fabricar paisajes o versiones que solamente pueden ser escudriñados como se sueñan los sueños: en muchos planos a la vez, entre una vasta variedad de experiencias y objetos.

Este libro proviene de una consonancia: hace próximo lo aparentemente lejano y demuestra que todo, incluso aquello que ha transcurrido un siglo atrás, sigue estando en medio de todo. Eso, el presente del pasado en el presente del presente es la historia de la modernidad. Las zorras lo saben y los erizos no lo toman muy en cuenta.

3. ¿Por qué Austria-Hungría y su capital incandescente, Viena? ¿Por qué ahora, en nuestro fin e inicio milenarios, la historia dolorida de un imperio que se derrumbó hace tantas décadas? ¿Por qué la extraña grafía y la ajena fonética de nombres, circunstancias y lugares enmohecidos por la distancia? Estas preguntas responden a la certeza que recorre la arquitectura interior de El imperio: “Al interpretar la realidad literariamente —escribe Pérez Gay—, sin la ayuda de sistemas o teorías, el campo de la metamorfosis se vuelve ilimitado, sus posibilidades son ya infinitas”. Y el campo de las metamorfosis es un conocimiento impaciente: tal cosa es la literatura.

Desde ese gozne que depende sólo de la imaginación y la palabra se abren las puertas de una nómina deslumbrante: un imperio cuyas pulsiones y anuncios históricos conforman el espíritu de la época y sus consecuencias después; una ciudad —Viena, la Kakania profética, el laboratorio de pruebas para lo que vendría— que como caja de Pandora resumiría el pensamiento, la estética y la política de un sistema-mundo en desarrollo; cuatro destinos literarios de aliento trágico y un testigo privilegiado que vivieron para escribir en carne propia el espléndido crepúsculo de toda una época y con ello la oscura noche histórica sucesiva.

“Ya en la última generación, Israel de Rischin se sentó en la silla dorada de su castillo y reconoció: ‘No podemos encender el fuego, ni decir las oraciones, ni llegar al rincón del bosque; pero podemos contar la historia’. Y su historia tuvo el mismo efecto milagroso que los tres rituales anteriores”. El final del epígrafe de El imperio, proveniente del cabalista Gershom Scholem, descifra la cuestión: una historia que se cuenta y el efecto milagroso que produce.

4. “Una estructura irracional sustenta al oficio de escritor; se forma antes de los siete años”. Esta frase de Hermann Broch, escrita seis meses antes de morir, nunca fue hecha explícita a lo largo de su obra. Broch es el único de los autores estudiados en El imperio perdido que aún a los 63 años sigue indagando por los nudos de su biografía emocional al recurrir al psicoanálisis para tratar, específicamente, la problemática que tuvo con su padre. Tal anclaje en los años infantiles actúa como un sustrato estético que determina la obra de Broch y la distingue de la de Joseph Roth, por ejemplo, mitómano incorregible que se inventa múltiples pasados personales.

Hay una sentencia definitoria de Broch que El imperio recupera para caracterizar su temperamento ético: “La bondad es la forma más alta de la inteligencia”. Visto así, Broch es la antítesis del ánimo crítico de Karl Kraus, no porque evite penetrar profundamente en la observación de la sociedad de su tiempo sino porque su aproximación nunca es hecha enfáticamente desde lo inmediato, como sí es la de Kraus, y porque en Broch hay una voluntad permanente de compasión, de caridad al prójimo.

Sin embargo, en el capítulo que Pérez Gay dedica a este autor se afirma que la de Broch es una política de la incertidumbre: jamás salvará al mundo, pero sin ella el mundo nunca valdrá la pena de ser salvado. Otro destino inhóspito, trágico, que vive el mundo aunque lo sabe irremediable. Escéptica sabiduría que acaso no se habría dado sin la conversión de Broch al catolicismo. También una respuesta del nihilismo vienés ante el espíritu de la época y su desasosiego ontológico.

Los años finales de Broch corresponden con aciaga simetría a un guión de abandonos, exilios y soledades. Igual que los otros tres autores, Broch muere solo y miserable. Pero a diferencia de ellos, que sólo se amparan en su oficio de escritores, Broch lucha contra la literatura y la rechaza. Queda a la intemperie de sí mismo, atribulado por un bien que ya no considera necesario. Pérez Gay demuestra que esta opción negativa no es un silencio moral. Broch encuentra el límite del lenguaje para describir el mundo, la utilidad relativa de la palabra ante algo inabarcable. Silencio por una exigencia desmesurada, como el lienzo vacío que algunos místicos imaginan para representar aquello que escapa a cualquier representación. Operación literaria de la frase hermética: “El que habla no sabe, el que sabe no habla”.

5. El alma es exacta o puede serlo. El capítulo de El imperio dedicado a Robert Musil se llama así: “La exactitud del alma”. Esta definición es una cifra: en ella radica toda la búsqueda de una perfección formal y expresiva con la que Musil pretendió hacer de la vida una continua, omniabarcante escritura. En el ensayo sobre él, Pérez Gay menciona que una constante de su obra es el asomarse a una ventana para mirar los transcursos del día y la noche, del mundo todo. En una mirada tal, que siempre reposa en un punto de observación ligeramente distanciado, la perfección es indispensable, o cuando menos el anhelante imperativo hacia ella, la contundente devoción por la exactitud del alma narrando el paso del tiempo.

“Me voy hundiendo en el destierro cultural, imperan otra vez las maldiciones arcaicas: el que no trabaja no come. El tiempo de los dioses está cerca”. Estas amargas líneas de los diarios de Musil resumen el anonimato creativo que padeció durante toda su existencia. Musil —dijo Broch— pasó su vida despidiéndose. Murió en el exilio, pobre y desconocido, pero vislumbrando, aunque fuera precario, un cierto futuro para su obra impar. El imperio rescata —y al hacerlo resuelve— los anales de un inexplicable e injusto olvido, la ignorancia (el ninguneo) de una literatura que se adelantó a su época con el retrato multidimensional más elaborado y lúcido de los decadentes estertores de Austria-Hungría, la potencia histórica en su enfermedad terminal.

“Esta búsqueda del tiempo perdido fue y es —anota Pérez Gay— una parte esencial del escritor: arrebatar al olvido lo que nos pertenece, atrapar otra vez el vértigo de lo que hemos vivido, mirar hacia el pasado invisible para hacerlo transparente. Y este fue el verdadero trabajo de Robert Musil”. Acción de todos los escritores que aborda El imperio, y su autor incluido: rehabitar el pasado, poblar el presente, germinar el futuro.

6. A pesar de que Joseph Roth no es un intelectual de facetas tan diversas como Broch, Musil y Kraus, su vínculo orgánico con el imperio austro-húngaro va más allá que el de cualquiera de ellos. José María Pérez Gay afirma que La marcha de Radetzky, novela de Roth, es el gran canto de amor por una época y una dinastía perdidas. Su decidida filiación monárquica, simple y sin fisuras, lo sitúa en una zona de relación directa con el imperio austrohúngaro que los otros ni aceptan ni exploran: su intelectualidad los defiende de tal entrega sin reservas. Entre las fantásticas historias que El imperio divulga, ésta es singular: el destino final de un emperador longevo y su imperio trastornado se deposita en la pluma febril de un humilde judío, vienés por adopción, que teje palabras para narrar y ganarse el pan, no para representar discernimientos trascendentes.

Roth es el gran mitómano, el fabulador de orígenes imaginarios, pero también aquel a quien Friedl, la esposa, increpa en sus crisis sicóticas por no haber conocido a su propio padre. Uno de sus personajes practica la pregunta de la identidad: ¿cuántos eres: uno o muchos? El imperio demuestra que Roth es tantos como su inspirado impulso para salir de sí mismo lo permite, y que todo narrador fabrica destinos incesantes. Paradoja: narrar es mentir para crear verdades.

“Nadie puede ayudarnos a liquidar nuestra culpa. De nada sirve que uno sea un escritor crítico. Públicamente uno es un escritor, pero un pobre diablo en la vida privada. Sólo el tiempo, no el talento, puede darnos la distancia necesaria”. Estas desesperanzas de Roth escritas en 1933, cuando levanta un inventario de lo que hasta entonces ha sido su vida, gravitan alrededor de un término capital en los destinos que El imperio cuenta: la culpa, y después, el castigo que trae consigo. Es cierto que Roth se acusa del sombrío, esquizoide fin de su mujer. Pero el sentimiento de una deuda personal rebasa su vida amorosa para situarse en el centro de su interioridad. Austria-Hungría y sus hijos se convierten en el universo de una culpa histórica fatal e ineluctable: tal atmósfera de agravio y castigo construirá doctrinas a su alrededor y levantará grandes densidades literarias.

7. La Viena de fin de siglo reunió una cantidad nunca vista de creatividad y genio. El papel de Karl Kraus en ello no es el mismo que el de los demás. “Ahorcadlos con sus propias citas” fue su consigna, y se convirtió en la temible, inflexible conciencia crítica de su época. Nada dejó pasar por alto: periodismo, filosofía, literatura, sexualidad, religión, pintura, política, música, psicoanálisis, marxismo, y así fue el contrapunto en esa expansión de la conciencia que abrigó Viena, su severísimo e inteligente juez, su ácido e incorruptible jurado. ¿Dónde se origina tan formidable fuerza moral? El ensayo que Pérez Gay le dedica se convierte en una arqueología de fuentes primarias cuyo principio queda depositado en un horizonte ético individual sobrepuesto a la erosión del momento histórico: los destinos únicos como el de Kraus.

El imperio detalla una galería heroica de adversidades o la adversa historia del ser en el mundo. Pero la de Kraus y su legendaria publicación unipersonal Die Fackel (La antorcha) son una biografía aún más temeraria que la de Broch, Musil y Roth. Dado que Kraus es la conciencia pública manifiesta sin reserva alguna y que su perspectiva corresponde a la implacable crítica de los sucesos de la época, esa mundanidad significará una profecía autoencarnada, la lucidez de un deterioro que terminará arrastrándolo. ¿Puede diferenciarse la suerte de Kraus de la de Broch, Musil y Roth, aceptando que Kraus recoge en sí mismo y en su obra toda la luz y toda la sombra del imperio austrohúngaro, de la quiebra de la modernidad? No, al hundirse un imperio se hunden también sus súbditos: la tragedia —horizonte abarcante e indiferenciado— es el amargo pan que a todos se reparte.

A pesar de lo anterior, El imperio es un libro solar, de mediodía. Es cierto que todos sus desenlaces son tristes y que la tristeza es crepuscular, que sus páginas condensan una época malograda, la bitácora de preliminares históricos aciagos, la suma de destinos vueltos a la nada. Pero este libro es luminoso porque recuerda. Y todo ejercicio de la memoria —lo diría Canetti, el testigo que cierra sus extraordinarias páginas— es una victoria de la vida contra la muerte, contra el olvido. Mientras se lea, El imperio estará vivo. También su autor, José María Pérez Gay.

Tomado de https://morfemacero.com/

Más historias

México busca acotar el dinero en efectivo entre las presiones a los bancos y las quejas de Estados Unidos

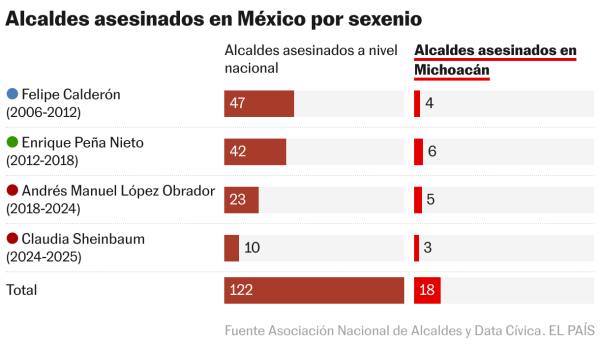

Michoacán es uno de los Estados más letales para los alcaldes a pesar de las intervenciones federales

La otra rebelión del campo