Ta Megala

Fernando Solana Olivares

I.

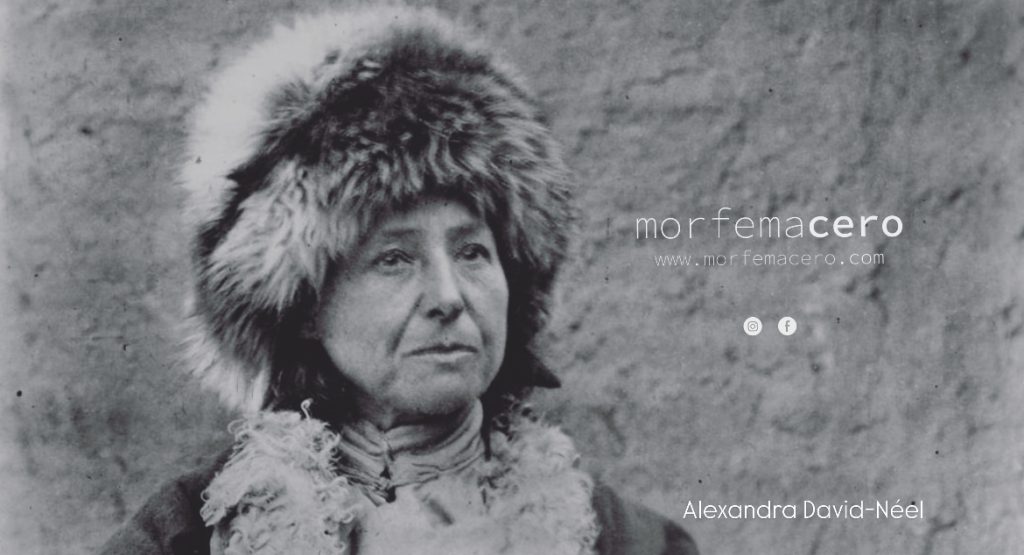

El 24 de octubre de 1868 nació Alexandra David-Néel en el elegante barrio parisino de Saint-Mandé, y la madre montó en cólera porque lo que esperaba era el alumbramiento de un varón.

Su padre, Louis David, un hombre de letras francés dedicado al periodismo y la política, y su madre, Alexandrine Borghmans, una joven belga de familia acaudalada y ella misma empresaria textil, habían formado un matrimonio burgués tal como la época acostumbraba, negociando una respetable fusión de apellidos e intereses.

Louis David era hugonote de confesión, masón, socialista activo y antimonárquico. Tuvo que salir al exilio durante el imperio de Napoleón III perseguido por sus ideas republicanas. Alexandrine, en cambio, era una católica ferviente, partidaria fiel de la monarquía belga y muy conservadora.

De esa disparidad parental e indiferencia materna nacería una niña budista extraviada en Occidente, como ocurriría a menudo en Europa durante todo el siglo diecinueve, en aquel determinante encuentro entre Oriente y Occidente profetizado por la literatura y el pensamiento desde siglos anteriores.

Según cuenta su biógrafa Ruth Middleton, el leitmotiv de la larga aventura que sería la vida de Alexandra David-Néel quedó manifiesto una tarde cuando a sus escasos seis años se negó a dar su nombre al gendarme que la sorprendió paseando sola por el parque. Aquel motivo principal sería la pregunta de la afligida institutriz al encontrarla enojada por la intromisión del guardia y en hosco silencio ante él: “Alexandra, ¿dónde has estado?”

La pequeña estaba buscando su árbol, el que a ella le pertenecía, según contó muchos años después ya siendo una anciana. Desde entonces se haría especialista en evasiones, yéndose sin avisar un día para cruzar Francia de norte a sur y parte de España en bicicleta, u otra vez marchándose a Inglaterra para estudiar durante meses textos orientales e historia, religión, política, literatura, y para vivir a su soberana, anticonvencional y valiente manera.

Se haría especialista también en viajes asombrosos y atrevidísimos, no sólo para su condición de mujer sino para su origen occidental y su extracción de clase, ante la escandalizada mentalidad burguesa de los suyos con la notable excepción de su padre, siempre comprensivo y tolerante ante una hija tan singular.

Alguna vez el filósofo jesuita Teilhard de Chardin, sentado a su lado en una cena, cuando ella había vuelto ya de sus insólitas excursiones al Tíbet y era reconocida como una celebridad, le dijo: “Supongo que no creerá usted en los milagros, señora”. David-Néel le contestó con ironía: “Claro que creo, padre, porque los hago continuamente”. El paleontólogo y pensador católico también creía en ellos sin decirlo. Haber afirmado, como lo hizo, que todo acontecimiento resulta adorable porque es la forma que lo real toma para manifestarse, representaba mucho más que una confesión de docta credulidad.

De ahí que el lema de su vida milagrosa Alexandra lo tomaría de una frase del Eclesiastés: “Sigue las sendas y los impulsos del corazón y las escenas que atraen tu mirada”. Una mañana dicha determinación quedaría radicalmente manifiesta en su visita al Museo Guimet ubicado en el número 6 de la Plaza d’lena en París. Ese sitio extraordinario, fundado en 1876 por el industrial y viajero Émile Guimet a encargo del ministro de Instrucción Pública para el estudio del arte y las religiones del Extremo Oriente, cautivó a la joven Alexandra por la expresión de las imágenes budistas y la atmósfera de plena serenidad que ellas emitían.

La suave sonrisa de sus rostros y la confiada naturalidad de sus posturas era exactamente lo opuesto a la realización plástica occidental de Cristos lacerantes y crucificados, o de pensadores llevados al extremo de la tensión del cuerpo y de la mente como el de Auguste Rodin, escultor contemporáneo de aquella jovencita que en el Guimet alcanzaba una revelación, un decisivo satori, y decidía convertirse a una exótica ciencia del espíritu que hasta ese momento le era ajena.

Esa afirmación sobre la ajenidad es inexacta: corresponde al modelo mental propio de la razón cartesiana que separa la realidad en un juego de oposiciones. El budismo, en cambio, postula el principio del karma, una palabra sánscrita que proviene de la raíz “obrar, hacer”. Karma significa “acto”, “acción”, en un sentido semántico que subraya la eficiencia del acto. Significa la fuerza motriz, el carburante de la existencia humana en el sâmsara, esa rueda inagotable del nacer, vivir y morir a la que todo está sujeto.

El karma se explica como “acción anterior que causa el presente actual”. De tal modo que era el karma de Alexandra David-Néel manifestándose en el memorable encuentro con el Buda y su sonrisa. Una graciosa y flotante comprensión que la envolvía en el abrigador recogimiento del Guimet.

En aquella mañana epifánica se encontró con su destino, determinado por lo que los tibetanos enuncian en dos palabras: Lags thong, “ver más”. El secreto para salir de la ilusión de la conciencia: ver más para saber más. Nuestra Señora del Potala, como después sería llamada, ahí comenzó a ser.

II.

Una sentencia del canon griego afirma que cuando las formas y los ritmos cambian se producen cambios en los acontecimientos humanos más importantes. La poderosa irrupción de Oriente en Occidente durante el siglo diecinueve se había hecho visible desde la filosofía de Schopenhauer y Nietzsche hasta el simbolismo europeo a través de sus representaciones visuales y escultóricas, las cuales mostraban una concepción filosófica distinta al materialismo dominante y al racionalismo cartesiano del momento.

Si bien Alexandra ya había entrado desde los trece años en contacto con la mitología budista cuando estudiaba en un liberal colegio religioso de Bruselas, fue aquella mañana del Museo Guimet parisino que la profunda serenidad de la expresión de budas y bodhisattvas, junto con el misterioso vacío de las pinturas chinas y japonesas, la decidieron a dedicar su vida al estudio y a la práctica de esa antigua y venerable ciencia del espíritu.

En febrero de 1924, después de entrar a Lhasa disfrazada de dama lama y visitar el Potala, el legendario y vaticanesco palacio del Dalai Lama —en aquel momento el decimotercero del linaje—, peregrinando en mendicidad por cientos de kilómetros durante meses, dueña de un tibetano culto pero con un extraño acento que se cuidaba de no mostrar durante largas partes del trayecto que hacía al lado del lama Yongden, su hijo adoptivo, escribió al comprensivo marido, Louis David, su querido Mouchy, del cual llevaba años lejos y a quien no volvería a ver con vida:

“He realizado satisfactoriamente el paseo que inicié cuando te mandé la última carta”. Le llamaba simplemente paseo a una hazaña que abriría, como si fuera una bisagra, la fusión de horizontes que representaba aquel encuentro de culturas, el suceso más importante del siglo veinte (Mircea Eliade) o la posibilidad de que la civilización global tenga un futuro (Arnold Toynbee) o las dos cosas a la vez.

Era una forma de eludir la censura de los ingleses, contra cuya prohibición expresa había ingresado al Tíbet y llegado a Lhasa, pero también representaba una palabra engañosamente ligera empleada con toda intención, una perspectiva propia y distinta. Alexandra siempre sería una instruida paseante de las altas planicies espirituales, tanto geográficas como mentales, y en ellas recibiría enseñanzas e iniciaciones rituales bajo la dirección de sabios y con los objetos ortodoxamente simbólicos: el cáliz, el rosario, los anillos, los mantos, los textos sagrados. Su peregrinar representaba un paseo, una búsqueda fantástica y mística, pero un paseo al fin.

“De momento confórmate con saber que llegué a Lhasa hecha un auténtico esqueleto. Cuando me paso una mano por el cuerpo, encuentro apenas una fina capa de piel cubriendo los huesos”. La dama aristocrática antes siempre bien vestida, después cantante de postín por alguna temporada, ahora, ya cincuentona, se disfrazaba con aumentos de pelo de yak en el cabello, comía con los dedos en la escudilla que cargaba consigo, no se bañaba y tenía el rostro tiznado para ocultar el color de su tez y sus rasgos extranjeros, lo mismo los dedos ennegrecidos que varias veces estuvieron a punto de delatar su origen al mojarlos y despintarse en el té con mantequilla, alimento tibetano acostumbrado.

David-Neél había cumplido un anhelo confiado a Mouchy: escribir, viviéndola, una Ilíada oriental. También era una Odisea, el proceloso viaje heroico, historia de una Ulises mañera capaz de seguir la atrevida senda de su voz interior, de superar exigentes pruebas físicas e intelectuales —literalmente hazañas del cuerpo y la voluntad que rozan lo inexplicable—, de dejar detrás de sí el mundo conocido, los afectos y las posesiones, para retirarse a la soledad y aprender, bajo la dirección de maestros calificados, miembros de la élite intelectual y mística lamaísta, lo que ningún occidental, hombre o mujer, había hasta entonces experimentado.

En 1942 la benemérita editorial madrileña Espasa-Calpe publicó el libro más pintoresco de Alexandra, escrito en un tono divulgativo que debía adoptar para ganar dinero con volúmenes dirigidos al público en general: Místicos y magos del Tíbet. En él aparecen portentos como el del Tumo, una técnica psicofisiológica que permite a sus practicantes secar con pura concentración mental sábanas heladas sobre su cuerpo en las altas montañas del Himalaya.

Una relación de aventuras que deben leerse sobre todo como una Ilíada/Odisea en la que resuenan ecos de El Quijote —otra confesión de preferencias literarias alguna vez hecha a Mouchy—, con una nueva temática cuya materia narrativa es lo físico y lo espiritual, la acción y la contemplación. Esta característica presente por primera vez en la literatura europea significaba una mutación. O un salto cuántico, dicho en posmoderno.

Otros libros de Alexandra son más abstractos, no propios del nivel donde los rituales y los panteones beatíficos o demoniacos son vistos como religión para niños. Proponen conocimientos y métodos operativos que la esmerada lectura puede llevar a la práctica.

Anótese en la brillante cuenta de este peregrinaje el contacto que entre Oriente y Occidente construyó Nuestra Señora del Potala. Una acción más del Eterno Femenino y lo inevitable. Murió a los 101 años en Francia. Estaba física y mentalmente intacta. Acaso iluminada.

Tomado de https://morfemacero.com/

Más historias

“Debes decirles lo que estás viendo”

El Inicio del fin de la fábrica de sueños

Actos gratuitos